Introdução

A Quarta Revolução Industrial chegou cercada de promessas sedutoras. Mais liberdade para escolher como e onde trabalhar, mais flexibilidade para equilibrar vida pessoal e profissional e mais espaço para a criatividade e para a autonomia. Segundo seus defensores mais entusiasmados, a tecnologia nos libertaria das amarras do trabalho tradicional e nos levaria a uma nova era de realização individual.

No entanto, com o passar do tempo, a realidade se mostrou bem diferente. Em vez de emancipar, os sistemas inteligentes passaram a organizar o trabalho com base em lógicas impessoais. Algoritmos distribuem tarefas, monitoram desempenhos e punem desvios. Aplicativos substituem vínculos formais por termos de uso. Plataformas transformam ofícios em “corridas” e metas em “gamificação”. A liberdade prometida se converte, frequentemente, em informalidade extrema. E os direitos, que deveriam ser ampliados, tornaram-se cada vez mais escassos — quase um privilégio.

Diante disso, uma pergunta se impõe com urgência: o futuro do trabalho já começou — mas ele está funcionando para quem?

Do emprego ao trabalho por demanda

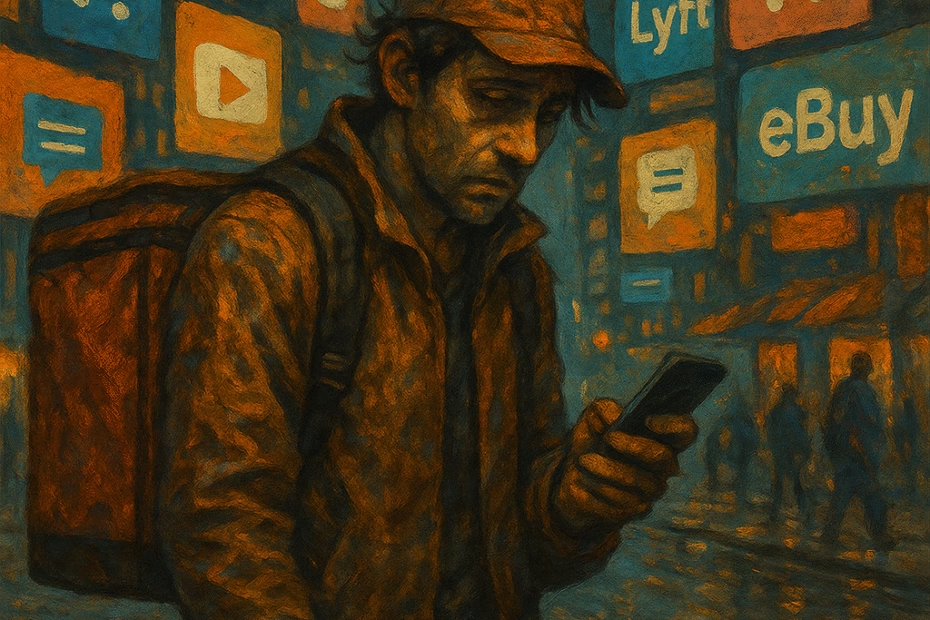

O emprego fixo, com carteira assinada e alguma previsibilidade, vem sendo substituído por um modelo descrito como mais “flexível”. No entanto, essa tão anunciada flexibilidade raramente beneficia o trabalhador. Ao contrário, frequentemente serve como justificativa para a retirada de direitos e garantias.

Ricardo Antunes, ao analisar a “nova morfologia do trabalho”, demonstra que a uberização não apenas flexibiliza as formas de contratação — ela fragiliza as condições de vida. A figura do “parceiro” ou “colaborador” — termo que parece amistoso — camufla uma nova lógica de exploração: sem vínculo formal, sem proteção previdenciária, sem limites claros entre tempo livre e tempo produtivo. Uma ótima leitura para compreender essa transformação é seu livro O privilégio da servidão, no qual Antunes aprofunda o modo como o trabalho uberizado reorganiza o tempo, o corpo e a subjetividade do trabalhador.

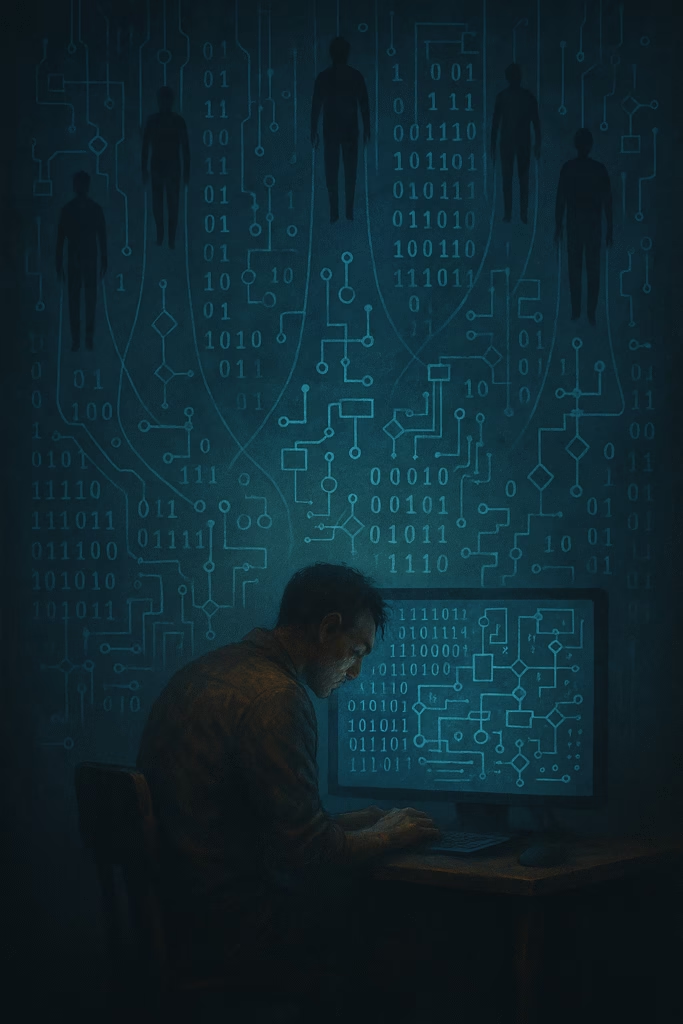

No capitalismo de plataforma, o trabalhador assume os custos da produção, aguarda tarefas incertas e é guiado por algoritmos opacos que controlam tudo — sem rosto, mas com total autoridade.

Ursula Huws, por sua vez, amplia essa crítica ao propor o conceito de “cibertariado” para descrever a força de trabalho conectada, constantemente monitorada e avaliada por sistemas automáticos. Nessa realidade, o tempo produtivo não termina ao fim da jornada: ele se infiltra no tempo pessoal, se mistura ao descanso, e transforma o corpo, os gestos e até os silêncios em dados para análise e otimização. Sua obra Trabalho, novas tecnologias e a redefinição do emprego (Boitempo) é leitura recomendada para quem deseja entender como o digital redefine não apenas o que fazemos, mas como e por que fazemos.

Nesse modelo, o trabalhador não só presta um serviço — ele também alimenta o sistema que o controla, acreditando ter autonomia enquanto é moldado por uma lógica invisível.

Automação: ameaça ou distração?

Robôs substituem humanos. IA gera textos, atende clientes, analisa padrões. Parece inevitável: a automação vai eliminar empregos. Mas será só isso?

Aaron Benanav oferece uma outra leitura. Ele argumenta que o problema não é apenas tecnológico, mas estrutural. A economia global não consegue gerar empregos suficientes para absorver a força de trabalho. O crescimento é fraco. Os setores dinâmicos são poucos. A tecnologia apenas acelera o que já era desigual.

A automação, por si só, não precariza. O que precariza é a ausência de políticas públicas, de distribuição, de alternativas. Em vez de temer máquinas, deveríamos questionar por que o progresso técnico não resulta em mais tempo livre, mais segurança ou mais bem-estar.

Trabalho fragmentado, controle invisível

Enquanto alguns postos de trabalho desaparecem, outros se tornam invisíveis. As plataformas digitais, cada vez mais presentes, intermediam praticamente tudo: entregas, serviços domésticos, atendimentos técnicos, cuidados pessoais. Essa intermediação — aparentemente eficiente e impessoal — esconde uma engrenagem complexa de controle e modulação do trabalho.

David Harvey, em sua obra O enigma do capital e as crises do capitalismo (publicado no Brasil pela Boitempo), alerta que essa mediação tecnológica não é neutra. Pelo contrário: ela representa uma nova forma de organizar e submeter a força de trabalho aos interesses do capital. Com base em dados, geolocalização e métricas de desempenho, o sistema aloca, desloca, vigia e ranqueia trabalhadores em tempo real. E o faz sem precisar de chefes, relógios de ponto ou estruturas físicas visíveis — é o poder algorítmico em ação, silencioso, mas altamente eficaz.

Nesse modelo, o trabalhador não apenas executa tarefas pontuais. Ele também fornece, involuntariamente, os dados que alimentam os próprios sistemas responsáveis por avaliá-lo, controlá-lo e — muitas vezes — substituí-lo. A cada pedido finalizado, a cada clique ou resposta rápida, ele treina o algoritmo que poderá torná-lo dispensável no futuro.

Além disso, essa lógica algorítmica fragmenta os laços de solidariedade. Ao transformar todos em microempreendedores isolados e ranqueados entre si, o sistema dificulta a organização coletiva e estimula a competição entre aqueles que, historicamente, lutaram juntos por direitos. A coletividade, nesse cenário, se dilui em métricas, avaliações individuais e metas inalcançáveis. E, assim, o trabalho vai sendo não apenas precarizado, mas também despolitizado

E se fosse diferente?

Apesar do cenário desafiador, o futuro do trabalho ainda não está escrito em pedra. Ele continua em disputa — e, felizmente, as resistências crescem em várias frentes.

Cooperativas digitais, por exemplo, vêm se consolidando em diferentes países como modelos alternativos de organização econômica. Ao priorizarem a autogestão, a transparência e o bem comum, essas iniciativas tentam inverter a lógica de concentração de poder e dados que define as grandes plataformas.

Ao mesmo tempo, propostas de regulação vêm ganhando força. Governos e organizações internacionais discutem a necessidade de estabelecer regras claras para plataformas digitais, garantir proteção social a trabalhadores informais e limitar o poder de algoritmos na gestão da força de trabalho. Nesse contexto, ideias como a renda básica universal, a redução da jornada de trabalho e o direito à desconexão voltam ao centro do debate, não mais como utopias distantes, mas como respostas urgentes a um sistema em desequilíbrio.

Além das ações institucionais, cresce também uma mudança de mentalidade. Muitos trabalhadores já não questionam apenas o modelo — mas o próprio sentido do trabalho. Para quem trabalhamos? Por quê? O que estamos sacrificando em nome da produtividade? O que significa “ter sucesso” em um mundo que consome nosso tempo, nossa saúde e nossa atenção?

Nem tudo precisa seguir o roteiro da precarização. Ainda há espaço — e necessidade — para reimaginar o trabalho como parte de uma vida plena. Isso exige não apenas inovação tecnológica, mas coragem política e sensibilidade social. Construir um futuro do trabalho com justiça, tempo e dignidade é possível — mas depende das escolhas que fazemos agora.

Conclusão: o futuro que escolhemos construir

A Quarta Revolução Industrial, por si só, não determina o futuro do trabalho. O que realmente define esse futuro é a forma como, enquanto sociedade, escolhemos organizar o poder, redistribuir os ganhos da produtividade e garantir proteção para quem trabalha.

A tecnologia, portanto, não é neutra, embora também não seja um destino inevitável. Ela reflete decisões, interesses e valores. Assim, quando disputada politicamente, ela pode — e deve — ser orientada para servir ao bem comum, e não apenas ao lucro privado.

Diante disso, cabe à sociedade escolher entre dois caminhos possíveis: ou permite que plataformas e algoritmos sigam operando sem transparência, sem controle e sem responsabilidade social, ou reivindica regulação, direitos mínimos e um novo pacto coletivo que coloque a dignidade do trabalho no centro.

Em outras palavras, o futuro do trabalho tende à precarização se aceitarmos, de forma passiva, o presente como algo natural e imutável. No entanto, esse mesmo futuro pode se tornar um espaço de emancipação, desde que tenhamos a coragem de imaginá-lo de forma diferente — e a disposição de construí-lo com justiça, participação e solidariedade.

Leia também: Capitalismo de Plataforma: O Novo Modo de Produção

André Sampaio é historiador, educador e especialista em tecnologias aplicadas à educação. Com mais de 15 anos de atuação no setor, uniu sua experiência em sala de aula à inovação pedagógica, atuando como professor, autor de materiais didáticos e especialista pedagógico em edtechs.

Formado em História pela UFF e mestre em Educação pela PUC-Rio, com foco em tecnologias educacionais, é também colaborador do Betaverso — espaço onde escreve sobre os impactos da tecnologia na educação, cultura e sociedade. Sua trajetória é movida pelo compromisso com uma educação crítica, acessível e conectada com os desafios do presente.

Pingback: A Nova Escola Digital: Personalização ou Padronização? - betaverso.com.br